II sito archeologico di Casale di Mazzè , pur non essendo visitabile senza l'ausilio di guide, forse la maggior scoperta archeologica avvenuta negli ultimi decenni

nell'area canavesana, ed una formidabile attrattiva per ogni persona amante del turismo lontano dalle facilonerie e dal frastuono. Al momento l' area interessata

visitabile solo in piccola parte, che però lascia già ampiamente intendere ai visitatori,quale fosse l’importanza del complesso in ambito Salasso - Romano. Le ricerche

iniziate nel 1997, sotto la direzione del prof. Giorgio Cavaglia, su un un' area di circa 8.000 mq in gran parte di proprietà comunale, hanno portato nel febbraio del 1998

al ritrovamento ai bordi della Dora Baltea, di alcuni tratti di selciato stradale romano ampio circa 12 piedi (mt. 3,60 circa). Nei mesi successivi, per merito

dell'Associazione F. Mondino, stato scoperto poco oltre un altro tratto rettilineo di selciato antico, costruito su un rilevato preesistente. Informata la Sopraintendenza

Archeologica del Piemonte ed eseguiti i primi sommari lavori di ripulitura in collaborazione col Comune di Mazzè, stato subito lampante che il sito comprendeva non solo

un nodo stradale, ma anche un insediamento e forse un porto fluviale Sulla riva della Dora Baltea. La morfologia dell' ambiente, presentando moltissime similitudini

con la Bessa di Mongrando, destava parimenti notevole interesse e consigliava di eseguire sopralluoghi pi"u approfonditi. Impressioni poi confermate dalle recenti

relazioni del dott. Franco Gianotti,

geologo autore di varie pubblicazioni sulle antiche aurifodine della

Bessa. Ad oggi, si pu6 ritenere Che l'antropizzazione

del sito abbia seguito cinque fasi ben definite, anche se non ben

identificabili dal visitatore:

Fase 1 -

Periodo della coltivazione dei Lavaggi Auriferi

(VI-I sec. a C.)

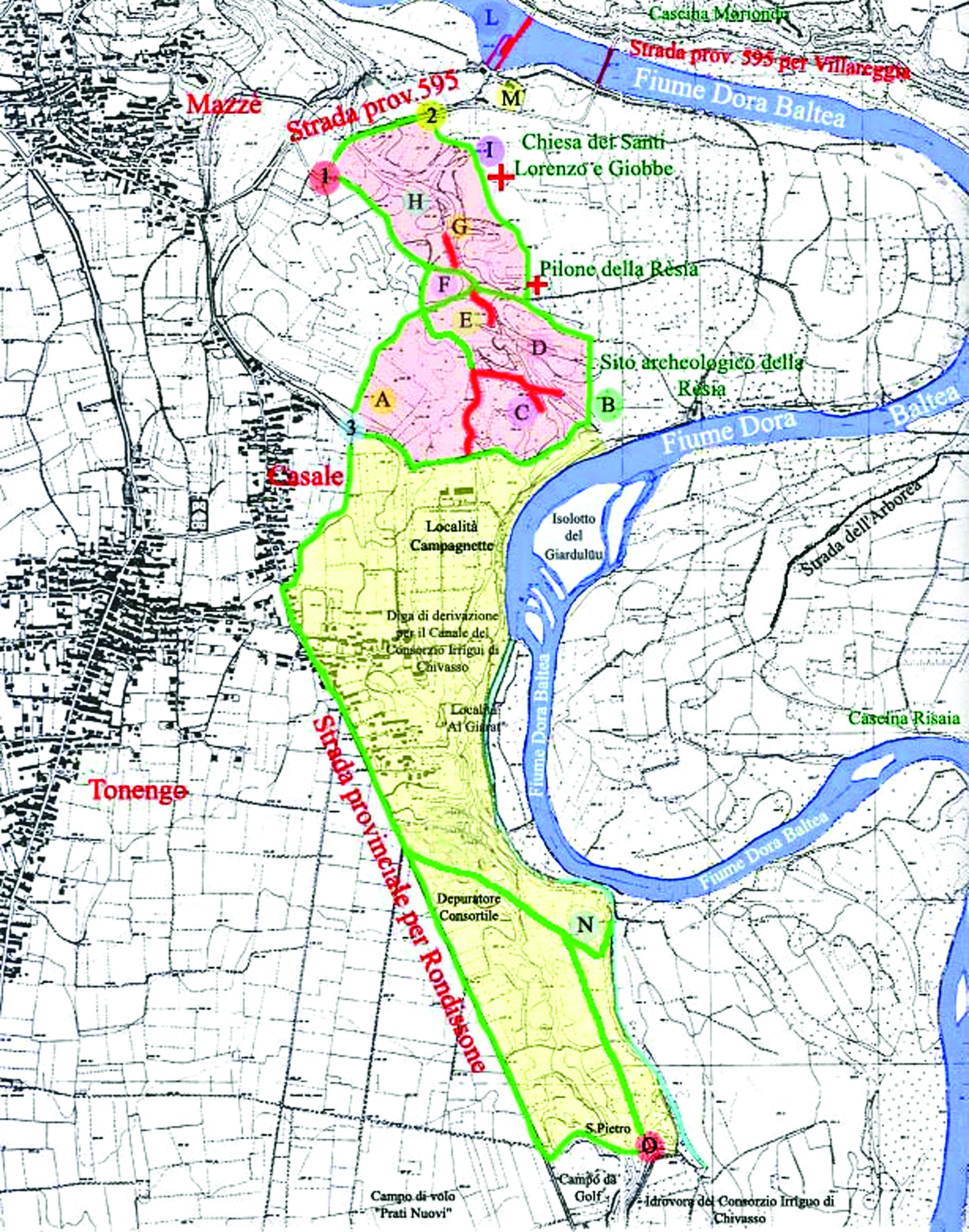

Seguendo i cartelli indicatori, già poco dopo l' inizio della strada di campagna dei Boschetti diramatesi dalla provinciale Caluso - Cigliano, in ripida discesa verso la Dora,

il visitatore potrà osservare numerosissime tracce di scavi ed accumuli di pietrame, testimoni delle antiche opere minerarie a cielo aperto eseguite dai Salassi e dai Romani.

Non si entra in particolari, in quanto si rimanda a quanto detto sull'argomento sul sito www.mattiaca.it , ma si consiglia di osservare il rilevato esistente tra il Pilone

della Ressia e la svolta che conduce al sito archeologico vero e proprio. Questo accumulo, lungo varie centinaia di metri e mediamente alto sei, stato creato dai materiali

di risulta provenienti dalla miniera, ed il pin imponente degli Otto conoidi di deiezione della antica aurifodina. La zona interessata degli antichi lavaggi molto estesa,

si estende dalla strada provinciale 595 sino al confine col Comune di Rondissone , coprendo un' area di circa 180 ettari, interamente localizzata lungo le sponde della

Dora Baltea, alla quota altimetrica di metri 235 - 240 s.I.m. (circa 30 metri più in alto del corso attuale della Dora) . Questo livello, prima che alluvioni più recenti

erodessero il fondo del vallone, rappresenta il paleo alveo percorso dal Burne tra i 24.000 ed i 18.000 anni fa, nella fase mediana della glaciazione Wurmiana. In antico le

ricerche aurifere avvenivano

immettendo acqua in fossi e ammassando sulle sponde i ciottoli fatti

cadere in precedenza nella corrente,

dopodiché si raccoglievano le pepite e i granelli d' oro che si erano

eventualmente depositati nelle apposite trappole stese sul fondo dei

canali. II nucleo principale,

nonché la parte più interessante del placer aurifero ancora oggi visibile, la regione Bose, posta a sera del sito archeologico. Qui si pu6 visitare la vallecola che anticamente

ha dato luogo ad uno degli Otto

conoidi di deiezione, sul quale, nel IV secolo d.C. i legionari romani

hanno posto la strada descritta più avanti.

Fase 2 -

Periodo

della

navigazione

della

Dora

(I-II sec. d. C.)

Nel 1977, a seguito di una disastrosa alluvione, ad Ivrea venne

alla luce una banchina romana posta lungo

l’imboccatura dell' attuale naviglio. Questo ritrovamento, studiato e pubblicato a suo tempo dalla Prof.ssa Silvana Finocchi, della Soprintendenza Archeologica del Piemonte,

la prova incontrovertibile che in epoca imperiale il fiume era navigabile. L'eventualità forse da porre in relazione allo sviluppo di Industria, ed alla necessita che le sue fucine

fossero rifornite regolarmente con i

minerali estratti nelle miniere valdostane.

Come già detto, nel sito della Ria il primo ritrovamento

avvenuto lungo il fiume, seguendo una carrareccia usata ancora

oggi dai contadini per il prelievo della sabbia dal

greto della Dora. Attualmente sono perfettamente visibili un tratto stradale in curva, e quelli che in un primo tempo si presumevano essere i resti di un guado. Ma un'ispezione

a mezzo elicottero, eseguita nella primavera dell'anno

2000 dal Dott. Luigi La Rocca, funzionario della Sovrintendenza

Archeologica del Piemonte, non diede risultati positivi

e portò alla cancellazione di questa l' ipotesi. Successivamente prese

piede l'idea che i resti siano quelli di un porto fluviale in posizione

mediana tra Eporedia ed Industria,

forse in antico usato dalle chiatte che percorrevano la Dora come sosta notturna. Molto ben conservato il selciato stradale, il muro a secco laterale opportunamente

distanziato dalla carreggiata per consentire l'incrocio dei Carri e le opere di difesa dalle piene. In questa zona, certamente una delle più promettenti, occorrerebbe

eseguire consistenti

lavori di scavo, ma essendo di proprietà privata non

per il momento possibile.

Fase 3 -

Periodo

della costruzione della Strada Militare

(IV sec. d.C.)

Per merito del prof. Giandomenico Serra già nella prima meta del

XX secolo, gli studiosi giudicavano probabile l' esistenza di una strada

militare collegante le guarnigioni

di Sarmati

(barbari di origine russa, sconfitti dall'Imperatore Costantino e poi

arruolati come mercenari nell' armata romana), di stanza,

durante il IV e parte del V secolo dopo Cristo, a Quadrata (Verolengo)

ed a Eporedia (Ivrea). E' opportuno ricordare che per decenni di questa

fantomatica strada si

parlato

e scritto, dimenticando che la sua esistenza non era certa. Le fruttuose ricerche iniziate nel 1997, avevano appunto lo scopo di dirimere la questione, provando una volta

per tutte che la famosa strada militare era realmente esistita. Attualmente e possibile osservare un segmento rettilineo della via militare lungo una cinquantina di

metri e largo 12 piedi (mt 3,60). II fondo costituito da un basolato alquanto dissestato posto alla sommità di un conoide di deiezione, per poi percorrere, sino alla sommità,

una vallecola usata quattro secoli prima per sfruttare il giacimento aurifero. L'andamento finale della strada quello di biforcarsi, un ramo dirige verso il porto fluviale,

mentre il secondo, costeggiando la Dora, immette verso sud, toccando la regione San Pietro, in antico probabilmente sede di una villa rustica romana. Come già detto in

premessa, per maggiori notizie si consiglia agli appassionati di consultare il volume del prof. Giorgio Cavaglia, edito nel 1998 dalla Get di Chivasso, titolato

" Contributi sulla romani nel territorio di

Eporedia ".

Fase 4 -

Interruzione della Strada in Epoca Barbarica

(VI

- VIII sec. d.C.)

Dopo la scoperta del tratto stradale rettilineo, sorsero

immediatamente dubbi sul modo in cui la strada si potesse collegare con

quella tendente a sud ed al porto fluviale.

Altro problema irrisolto era il ritrovamento di cocci di mattone e di embrice inseriti nelle due massicciate a valle, ma completamente assenti nel tratto rettilineo.

Ricordando che questi spezzoni sono la prova di riparazioni avvenute, la deduzione più ovvia era quella che la strada rettilinea est-ovest non sia mai stata riparata, forse

perché usata per pochi anni e poi abbandonata. La questione stata in parte risolta con la scoperta di un muro di creta e sassi della lunghezza di circa dieci metri, sbarrante

l'estremi est del tratto stradale rettilineo, il che ha fatto comprendere che anche un altro muro a secco quasi parallelo al primo, risvoltante verso mattina dopo aver percorso

una trentina di metri verso sud, era probabilmente parte di una fortificazione posta a guardia del guado e del porto fluviale. Contemporaneamente all’estremo nord del

muro detto prima, sono venute alla luce delle fondazioni rettangolari, forse da attribuire a capanne in legno, il che fa pensare alla esistenza in loco di un presidio, o perlomeno

ad un piccolo insediamento. Inoltre negli ultimi tempi, eseguendo lavori di pulizia, apparso un basamento circolare in pietrame, il che autorizza a supporre che questa

struttura sia quanto resta di una torre in legno, simile a quanto osservato dal Ramasco lungo il controverso vallo Longobardo sulle colline di Azeglio. Ad oggi non possibile

fornire una risposta certa sulla funzione di questi sbarramenti e se i muri a secco costruiti in loro corrispondenza, siano coevi alla strada e quali funzioni avessero.

E’ però certo che il muro che sbarra la strada, stato costruito con materiali di recupero d’origine romana e che la tecnica costruttiva, avendo una larghezza di

tre piedi (circa 90 centimetri) ricorda quella Longobarda, periodo in cui quasi tutti i materiali da costruzione, calce compresa, erano scomparsi. Ricordando che in

questa zona esiste I’unico guado Sulla Dora praticabile tra Ivrea ed il Po, I’ipotesi più plausibile quella che le rovine siano da attribuire ai resti di una fortificazione

Longobarda, inglobata nel sistema difensivo creato dal re

Desiderio allo scopo di contenere un’eventuale invasione franca dalla

Valle d’Aosta.

Fase 5 -

Accumulo

di Pietre e Ciottoli

La regione Bose ed in parte anche quella della Ria, nei secoli passati sono sempre state aree destinate al pascolo comune, con I’obbligo, perpetuatosi sino al XIX secolo,

di consentire

la pastura dei cavalli appartenenti all'armata Sabauda, quando un suo

reparto transitava da queste parti. Una prima

ciottoli e quella che probabilmente lo sviluppo demografico del XVI e del XVIII secolo, costrinse a mettere a coltura anche i terreni marginali e Mazzè non sfuggi alla regola,

vendendo o donando alle famiglie meno abbienti parte della comunanza di Bose. I nuovi proprietari, nel tentativo di bonificare le loro proprietà, asportarono le pietre

in eccesso, poi depositandole nelle aree comunali destinate a tale scopo. E' appena il caso di segnalare che la fatica dei contadini fu inutile, perché le colture impiantate

non ripagarono gli sforzi. Nel 1930, ultimata la diga sulla Dora, il microclima locale divenne pin umido e le grame vigne impiantate con tanta fatica furono abbandonate

ed il bosco

la fece nuovamente da padrone. Altra ipotesi, forse più probabile,

quella che le ricerche aurifere non

siano mai cessate del tutto, difatti si ha notizia di una ripresa dei

lavori ancora nella seconda me del XVIII secolo, e che in assenza di un

coordinamento le pietre fossero

ammucchiate dove capitava. Supporta la seconda ipotesi la presenza, assieme a ciottoli di una certa entità, di una gran quanti di pietre di piccola pezzatura,

generalmente non rimosse dai campi perché non ostacolo alla coltivazione. Al momento non si è in grado di fornire una spiegazione più coerente del

fenomeno e

ci si limita ad evidenziarlo.

del conoide E sede tra i 24.000 ed i 18.000 anni fa. vallecola H

intrappolare l'oro.

con incisione prodotta dai carri origine longobarda