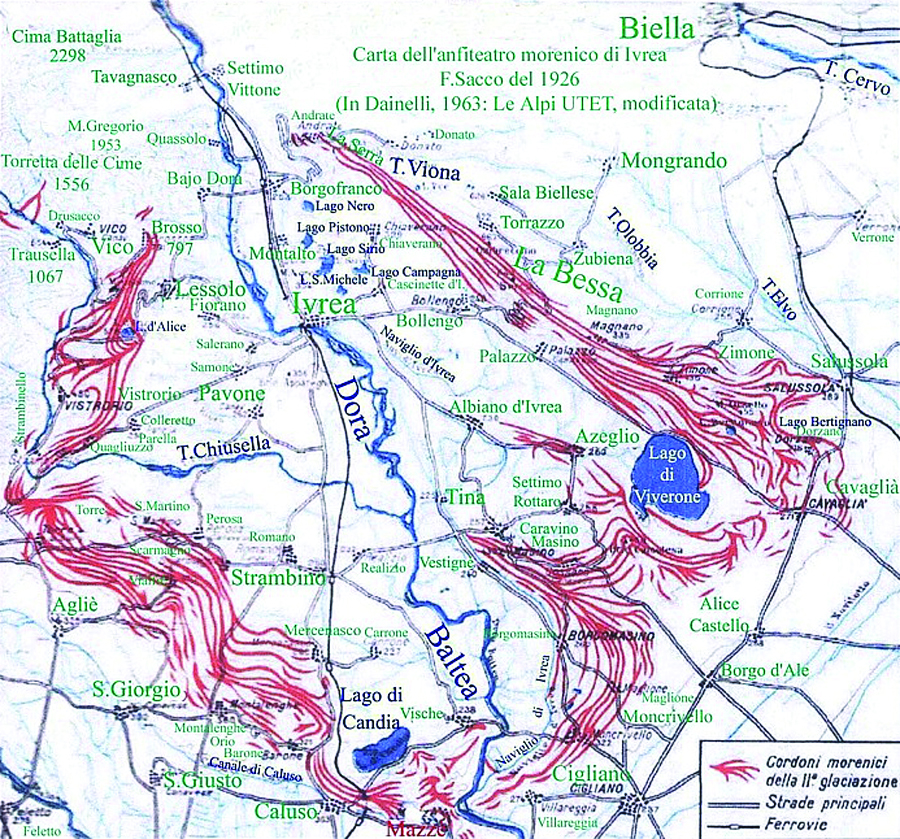

Le sponde dello specchio d'acqua erano le alture dell'anfiteatro morenico creato dal ghiacciaio valdostano ed il

da un fiume che scaricava l'acqua verso le pianure del vercellese nei pressi d'Azeglio. II lago era nato alla fine dell' ultima glaciazione, le imponenti masse d'acqua derivanti dallo scioglimento

dei ghiacci avevano provocato un' immane frana che aveva ostruito la forra di Mazzè, impedendo al fiume di incanalarvisi, come aveva fatto sino allora. La profondità del lago, a parte alcuni

punti, non era molta e lo specchio d'acqua era più che altro una gran palude, ma per le popolazioni che abitavano le sue sponde era un lago a tutti gli effetti, d'altronde nessuno di loro ne aveva

mai visto un altro e non avevano termini di paragone. I Liguri traevano dal lago pesci ed uccelli, vimini per le ceste ed ogni sorta di piante acquatiche, d'altronde non erano numerosi ed essendo sostanzialmente un popolo di raccoglitori-allevatori la loro situazione era soddisfacente e bastava per ogni esigenza della vita.

numerosi, incominciarono ad affluire degli stranieri provenienti da oltre i monti, intenzionati a scambiare i loro prodotti con l'oro ricavato dai Liguri lungo i fiumi. A questo scopo, i nuovi venuti creavano dei mercati in località particolari, ponendole sotto la protezione di un dio o più spesso di una delle loro temutissime dee.

Gli stranieri erano alti, biondi o rossi di capelli e quasi tutti dotati di occhi azzurri, ottimi artigiani, grandi bevitori, guerrieri invincibili, chiamati dai nemici Celti o Galli. In conclusione nel giro di qualche generazione i due popoli si fusero abbastanza pacificamente, a parte qualche tafferuglio causato dalle donne liguri affascinate dai nuovi venuti.

Alla loro morte, i capi Celti venivano inumati in tombe, sulle quali erano poi eretti in loro onore tumuli giganteschi. Oltre agli dei, ai quali però non elevavano templi, i Galli

adoravano dee potentissime, signore della morte, molto temute per l' incostanza dei loro sentimenti.

compreso il gran lago ed era governato da Ypa, sacerdotessa di Mattiaca, la Morrigan degli irlandesi, dea della furia e signora dei guadi. Ypa era bella, intelligente, volubile e crudele,

non aveva marito perché proibito dagli dei, ma tutti sapevano che ogni tanto s'incapricciava di qualche giovane dando luogo ad amori brevi e tempestosi. Col tempo, date le buone condizioni ambientali, il popolo di Ypa era aumentato di numero e fatalmente venne quindi il giorno nel quale gli anziani si recarono a Mattiacos, uno degli antichi luoghi dedicati alla dea, per chiedere a Mattiaca di consigliarli sul da farsi in quanto il territorio non poteva più sostenere altre persone.

verso sud era sbarrata dai Libui devoti alla regina di Vercelli, sua acerrima rivale, decise che la miglior soluzione era di bonificare la palude, facendo defluire le acque del lago attraverso la forra

di Mazzè, come già avveniva quando le alluvioni alzavano a sufficienza il livello delle acque. Questa decisione era anche legata alla scoperta di un giacimento d'oro nei pressi di Mattiacos ed alla necessità di ottenere acqua per la lavorazione delle terre, ma questo non fu detto agli anziani che se ne tornarono alle loro case convinti che quella suggerita da Ypa fosse la miglior soluzione possibile. La sacerdotessa mise quindi a capo dei lavori di bonifica il suo amante del momento, un giovane capace ed intelligente del quale purtroppo non si conosce il nome. Il fiduciario della sacerdotessa ordinò di costruire canali, erigere dighe e scavare una galleria sotto la forra di Mazzè affinché le acque potessero defluire verso sud, riprendendo il loro antico corso. Per i Salassi, essendo stanziati in luoghi elevati, l'operazione non avrebbe dovuto presentare pericoli, a patto che si potesse controllare il deflusso delle acque. I lavori proseguirono per vario tempo, superando l'ostilità del Libui, i quali temevano che con la scomparsa del lago si sarebbe anche inaridito l'emissario di Azeglio, indispensabile per irrigare le loro terre. Infine dopo vario tempo, con l'aiuto

della dea e superando ogni difficoltà, si arrivò al momento in cui sarebbe stato possibile far transitare l'acqua all'interno della galleria. Nel frattempo Ypa si era incapricciata di un altro

giovanotto ed i rapporti con il suo vecchio amante, ormai personaggio di gran prestigio per le capacità dimostrate nel dirigere i lavori di bonifica, si erano deteriorati al punto che la sacerdotessa aveva intenzione di sostituirlo con il giovane di cui si era incapricciata. Ma i suoi piani furono frustrate perché il nostro uomo, forte della stima generale, non intendeva certamente essere messo

da parte e non mancava occasione per dimostrare che non si sarebbe sottomesso ai voleri di Ypa.

lasciar traccia e la gente credeva fosse stato rapito dagli dei, ma questa volta era diverso, l'uomo era troppo noto e benvoluto per sparire nel nulla e la sacerdotessa doveva quindi seguire un'altra strada per sbarazzarsi di lui, tanto più che il sostituto scalpitava a sua volta. Ypa decise quindi che il vecchio amante ormai scomodo, doveva scomparire accidentalmente, magari per mezzo dei lavori così ben diretti sino ad ora, il popolo non doveva averne un buon ricordo perché i fantasmi sono sempre pericolosi per chi detiene il potere. La sacerdotessa decise quindi di far aprire parzialmente la diga a monte della forra, in modo che le acque invadessero la galleria, ed il poveretto morisse annegato assieme agli operai che erano con lui. La crudele rappresentante di

Mattiaca attuò quindi il suo piano senza provare alcuna pietà, ma gli dei furono ancora più perfidi perché la diga, maldestramente aperta dai sicari prezzolati da Ypa, si ruppe e le acque del lago invasero la galleria annegando gli occupanti. L'enorme ondata si riversò quindi a valle erodendo la forra e sommergendo tutto quello che incontrava compreso il villaggio di Mattiacos, uccidendo tutti gli abitanti e sommergendo ogni cosa, solo Ypa ed alcuni altri maggiorenti, vivendo nella parte più elevata, si salvarono. L'immane tragedia non fu senza conseguenze per la sacerdotessa,

le cui responsabilità emersero subito, in quanto i sicari parlarono e la coinvolsero nel disastro, nel quale oltretutto era morto anche il suo nuovo amante. I capi Salassi, consci che Ypa non

poteva ne essere giudicata ne condannata dai comuni mortali, rivolsero alla dea preghiere perché fosse fatta giustizia, e questa, secondo lo stile di Mattiaca, arrivò puntuale ed inesorabile.

Qualche tempo dopo la tribù si era riorganizzata per affrontare la bellicosità dei Libui, furenti per la scomparsa del braccio di fiume che bagnava le loro terre. Ypa, sollecitata dai consiglieri,

forse per allontanare ogni sospetto, decise di recarsi di persona a constatare quanto restava delle acque stagnanti e quanto terreno coltivabile fosse già emerso. La sacerdotessa fece

approntare il suo cavallo e partì, risalendo il fiume sino alla collina della Bicocca, ottimo punto di osservazione sulla quale era infissa la stele delimitante il confine del territorio della tribù.

Il suo cavallo, arrivato al ciglio del burrone, imbizzarrì e si gettò nel vuoto, trascinando con se Ypa, che annegò in quello che restava del lago, morendo nella stessa maniera alla quale aveva condannato gran parte della sua gente. Tempo dopo si seppe che gli stallieri avevano assetato il cavallo aggiogato al suo carro, non abbeverandolo per vari giorni, in modo che la povera

bestia, vista l'acqua, si tuffasse nel vuoto incurante delle conseguenze. Si dice che il fantasma di Ypa in particolari notti di luna, ancora oggi vaghi lungo le rive della Dora alla ricerca

del suo ultimo amante, dal quale però, per ordine di Mattiaca, rimarrà separata per tutta l'eternità.

Mazzè ha subito sin dai tempi più remoti moltissime vicissitudini, per cui, certi di fare cosa utile, suddividiamo la sua storia in sei fasi, corredate dalla descrizione delle vestigia visitabili in loco.

Viene fatta eccezione per castello Valperga ed il centro storico del capoluogo, nonché per il giacimento aurifero di Bose per i quali, considerata l'importanza,

vengono proposte schede più dettagliate.

Prima fase - dal VI al II secolo a.C. Popolamento del Canavese da parte della tribù celto-ligure dei Salassi. A Mazzè inizia la coltivazione dei placer auriferi di Bose da parte

degli Ittimuli ( terrieri cercatori d'oro di etnia Salassa ), con la creazione di due centri abitati all'estremo nord e sud del giacimento ( Mattiacos e San Pietro ) posti sotto la protezione di

Mattiaca, la dea celta dei guadi e della guerra. In questo ambito culturale nasce la leggenda di Ypa e del grande lago canavesano.

Vestigia d'epoca: La stele funeraria dell'età del ferro collocata nella Piazza della Repubblica di Mazzè capoluogo,

è la parte più antica della aurifodina di Bose ( giacimento aurifero in latino ).

Seconda fase - dal II sec. a.C. al VI sec. d.C. Periodo della dominazione romana, iniziata nel 140 a.C. e terminata con la caduta dell'Impero nel 476 d.C.

Sino alla seconda metà dal I secolo a.C.,i pubblicani romani sfruttano in modo intensivo le aurifodine di Bose, usando manodopera servile ( schiavi ). Dal II secolo d.C. navigabilità

della Dora Baltea da Ivrea ad Industria ( oggi Monteu da Po ) con Mazzè quale tappa intermedia, introduzione da parte di coloni campani, del vitigno dell'Aminea Gemella ( attuale Erbaluce ).

Con la famiglia celto-romana dei Macionis, i due centri abitati di Mattiacos e San Pietro conoscono un periodo di relativa prosperità,legata ad una economia di carattere agricolo ed al

cabotaggio sulla Dora.Nella seconda metà del IV secolo d.C. viene costruita, forse su ordine dell'Imperatore Flavio Valentiniano,

la strada militare Quaranta ( Verolengo ) Eporedia ( Ivrea ) ad uso della cavalleria sarmatica.

Vestigia dell'epoca: Lapide funeraria marmorea della famiglia Macionis, ritrovata all'interno della cappella dei sati Lorenzo e Giobbe e ora conservata nella chiesa parrocchiale del capoluogo.

In regione Resia, resti del molo di attracco delle chiatte percorrenti la Dora ed un tratto della strada militare. Resti di sepolture risalenti al II secolo d.C. provenienti da San Pietro,

sono esposti nella sala consigliare del Comune. La parte più imponente degli scavi effettuati nel giacimento aurifero di Bose alla ricerca dell'oro sono visibili i canali di drenaggio,

le vallecole per lo smaltimento dei liquami ed i relativi conoidi di deiezione allungatesi per centinaia di metri.

Terza fase - dal VI al X secolo d.C. Dominazione Ostrogota, Bizantina, Longobarda ed infine Franca. Mazzè entra a far parte del ducato e poi marchesato di Ivrea, con il conseguente impoverimento e spopolamento del suo territorio. Abbandono dei due antichi insediamenti romano-salassi di Mattiacus e San Pietro e di altri piccoli centri abitati a causa delle

scorrerie Ungare e Saracene. Ricovero della popolazione all'interno della zona fortificata alla sommità del colle di san Michele.

Vestigia dell'epoca: In regione Resia tracce di fortificazioni Longobarde a presidio del guado sulla Dora Baltea.

La cappella titolata ai santi Lorenzo e Giobbe, segnacolo del sito in cui sorgeva l'antico Mattiacos.

Fase quarta - dal XI al XV secolo d.C. Alla metà dell'XI secolo i Valgerga, schiatta di origini Borgognona, vagamente imparentati con Arduino d'Ivrea, in origine detti Conti del

Canavese, si impadroniscono del ricetto sorto più di un secolo prima sul colle di San Michele, estendendo la loro signoria su tutto il territorio. Il possesso è formalizzato dall'Imperatore

Enrico IV, mediante una bolla emanata ad Ivrea nell'anno 1110. Nel corso del XIII secolo, l' Imperatore Federico II di Svevia infeuda ai Valperga un tratto della Dora Baltea e concede

loro di fregiarsi del titolo di conti di Mazzè. A seguito del notevole afflusso di pellegrini e mercanti lungo il tratto di via Francigena transitante per il capoluogo, i Valperga aumentano di

ricchezza e potenza e costituiscono un piccolo principato, comprendente oltre a Mazzè, Candia, Castiglione, Mercenasco, Carrone e Rondissone.Durante le guerre del XIV secolo il

ponte sulla Dora, che garantiva il transito verso Vercelli, viene distrutto e Bertolino Valperga, infuriato nei confronti del marchese di Monferrato per il mancato riconoscimento dei suoi

diritti su Caluso, cede Candia e Castiglione ai Visconti.Antonio Valperga detto il Velloruto, durante la rivolta dei Tuchini, conduce una sorta di guerriglia contro i possessi dei Savoia,

ma dopo la pace di Ivrea del 1391 si ritira nel castello di Mazzè e suo figlio Giorgio Valperga, capitano di ventura agli ordini prima di Facino Cane e poi dei Visconti, si trasferisce

in Ungheria al soldo di Sigismondo di Lussemburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero.

Nel 1429 Giorgio Valperga muore in battaglia ed un anno dopo l'imperatore riconferma ai Valperga tutti i loro possessi in Canavese e sulla Dora.

Vestigia dell'epoca: Reticolato stradale della parte alta del capoluogo ricordante l'andamento delle strade dell'antico ricetto. Le parti più antiche dei due castelli Valperga, nonché le

cantine della canonica della parrocchia dei santi Gervasio e Protasio, un tempo cappella gentilizia dei conti di Mazzè, raro esempio di muratura medievale in pietrame.

La strada dei pellegrini comprendente: l'antica strada per Candia, Via san Michele, la chiesa di Santa Maria fuori le mura, la via del Fossale (ora scomparsa),

Via santa Lucia ed i ruderi della chiesa di santa Maria Maddalena con la porta Pontis, valico che un tempo immetteva al ponte sulla Dora.

Fase quinta dal XVI al XVIII secolo d.C. Nascita delle frazioni di Casale e Barengo e poi successivamente di Tonengo. Decadenza delle strutture economico sociali legate al

feudalesimo e perdita di potere e ricchezza dei Valperga. Guerre franco-spagnole e creazione in Piemonte di uno stato unitario sotto l'egida dei Savoia.

Aumento della popolazione ed inizio dell' allevamento del baco da seta.

Vestigia dell'epoca: La tenuta reale della Mandria di Chivasso con la roggia comunale derivata dal canale di Caluso. La struttura urbana di Tonengo, dovuta all'unione di cascine

prima isolate.

La parte barocca della chiesa parrocchiale di Mazzè e la bella galleria su Via delle Scuole. Il vecchio municipio e la piazza antistante, con il parco della rimembranza e la

bellissima vista sul vallone della Dora. nella parte bassa del capoluogo la chiesa titolata a San Rocco.

Fase sesta dal XIX secolo all'attualità. In epoca napoleonica inizia la demolizione del ricetto fortificato e delle casupole medioevali che lo animavano, con la successiva edificazione

nei siti più pregiati, di ville nobiliari con annessi parchi popolati con alberi di notevole pregio. Vengono inoltre eliminate alcune vie pubbliche, ormai divenute quasi inutili in quanto la

popolazione si era trasferita in piano, costruendo le proprie abitazioni lungo la nuova roggia. Alla fine del XIX secolo anche il borgo santa Maria subisce la medesima sorte, ed ogni

traccia della Mazzè medioevale scompare, assumendo un'impronta decisamente romantica. A metà del XIX secolo muore senza eredi Francesco Valperga, ultimo conte di Mazzè ed il

castello viene acquistato dalla famiglia Brunetta d'Usseaux, militari al servizio dei Savoia. Ai primi del XX secolo il conte Eugenio Brunetta d'Usseaux, segretario del Comitato Olimpico Internazionale, fa riattare l'antico castello medioevale dei Valperga in forme neo-gotiche ed il complesso assume l'aspetto attuale. Nei primi decenni del XX secolo, si assiste al vano

tentativo di Tonengo, dopo che era stata creata una parrocchia separata da quella del capoluogo, di costituirsi a Comune autonomo, edificando addirittura un palazzotto quale municipio

del nuovo Comune. Stanti le misere condizioni economiche, nei primi anni del novecento si assiste ad un notevole aumento della emigrazione verso la Francia, gli Stati Uniti d'America

e l'Argentina. Il fenomeno ha un freno in epoca fascista, per riprendere poi nel secondo dopoguerra, esaurendosi alla fine degli anni cinquanta. Per merito dello sviluppo industriale

di tutto il comprensorio canavesano, nella seconda metà del XX secolo, la popolazione del Comune beneficia di un notevole sviluppo sociale ed economico, a cui però non segue un

pari sviluppo culturale, il che rende problematica la ricerca di prospettive atte ad affrontare le sfide del XXI secolo. Vestigia dell'epoca: Il castello Valperga nella sua totalità, nonché

l'intrico di stradine del centro storico di ambiente squisitamente romantico, come le ville padronali che le contornano, purtroppo raramente visitabili. La cappella dedicata all'arcangelo

Michele detta del diavolo, sita all'estremità nord del castello Valperga e la chiesa di santa Maria in stile settecentesco, ma in origine di impianto romanico. Il mulino nuovo in frazione Casale,

nato a seguito della rivoluzione francese e per merito della venuta di Napoleone in Italia. Meritano una visita sia lo sbarramento sulla Dora, chiarissimo esempio di archeologia industriale

risalente agli anni venti del secolo scorso, che la sede dell'azienda vinicola Santa Clelia, edificata con un'originale struttura in legno.Per gli amanti delle curiosità si consiglia di accedere a

Tonengo e visitare la chiesa di san Francesco e l'edificio meglio noto come "Casa del Fuoco", palazzotto che doveva diventare il Municipio del nuovo Comune mai nato.